2017/11/16(初回更新:ブログ) 2019/04/18(最終更新)

はじめに

※ 以下に記載する内容は、当ブログ管理人であるあねが個人的に調べたものであり、専門家の解説ではございません ※ 曖昧な表記等がございますので、予めご了承ください。 ※ また、個人の使用感で記事を書いているため、かなり主観的表現があります。

イヤリングの名称について

私事ですが、好きなイヤリングの形状があります。 そのイヤリングは「痛くなりにくいイヤリング」と呼ばれたり「クリップ式イヤリング」と呼ばれたりします。 しかし、困った事にその呼び方のイヤリングが他にもあるんです。 販売会社によって呼び方が異なる場合がございますので、直接手にとって購入しない時は名前だけで判断せず、写真で形状を確認することをおすすめします。

こちらのページでは、それぞれを「よく呼ばれている名称」で説明しておりますが、私が知っている他の呼び方もあわせて記載致します。 ゐろふくやでの取り扱い情報は、名前の横に【 】で囲んでおりますのでご確認ください。 イヤリング派の私にとって一番の悩みが「痛み」の為、痛みに関する記述が多めです。

ねじ式イヤリング【 取扱無 】

使い方

・耳のつけたい場所で、自身が丁度良いところまで「ねじ」をまわし固定します

特 徴

「ねじ」の調整のみで耳に固定するタイプです。 後述する「ばね式」と比べてバネによる戻る力の圧迫感はありませんが、耳に接している面積が小さめなので負荷が一点にかかりやすいです。 ばねが無い分、正面から見た印象は華奢ですが、横から見るとネジが見えるので存在感はあります。

ばね式 (板バネ・三角バネ・蝶バネ・バネクリップ) イヤリング 【 取扱無 】

使い方

・「ばね」を開き、着けたいところで閉じて固定します。

特 徴

今度は「ばね」の力のみで耳に固定します。 バネの戻る力で挟む事になりますので圧迫感による痛みを感じることがありますが、「ねじ式」より落ちにくさは増していると思います。 圧迫感による痛みと書きましたが、「ばね式」は挟む部分の面積が広いものが多いです。

上の写真は「ばね式」の中でも面積が広いタイプです。 面積が小さめの「点」で支えるタイプに比べ、面積が広い「面」で支えるタイプだと、痛みをあまり感じない場合もあります。

備 考

板バネ・三角バネ・蝶バネ・バネクリップ、全てまとめてしまいましたが、呼び方で違いがあるのかちょっと私には分からないイヤリングです。 下の写真は買った場所の名称だと「板バネ式」でしたが、他の所では「蝶バネ式」と呼ばれていたりします。

ねじばね式イヤリング【 変更可(金色) 】

使い方

・「ねじ」を回して、着けたい部分の幅ほどに調節します。 ・「ばね」を一度開き、着けたい場所で閉じます。 ・「ねじ」を回して微調整します。

特 徴

上述しました「ねじ式」「ばね式」の特徴を併せ持ったタイプです。 「ねじ」による微調整がきく所と「ばね」による落ちにくさで、多く流通されているタイプだと思います。 流通の多さからか、名称も「ねじばね式」で一貫されている気がします。 バネが付いていますので、着ける部分がネジよる調整が効かない範囲だったり、少しキツめにしていると、圧迫感による痛みを感じる場合があります。 難点としては「ねじ」「ばね」両方がついている為、存在感がかなりあるところです。 また、他の金具に比べると少し重めです。

あねかざり

2018年までメインで使用していたイヤリングです。 現在は金色のねじばねイヤリングのみ交換対応しております。

クリップ式(痛くなりにくい)イヤリング 【 変更可/一部メイン(金色・銀色) 】

使い方

・着けたいところで、自身の丁度良いところまで金具を閉じて固定します。

特 徴

一見「ばね式」のようですが、これはバネの「戻る力」で固定するタイプではなく「自分の力」で調節して固定するタイプです。 バネは勝手に閉じますが、これは自分で力をかけないと閉じません。 難点としては、金具に存在感があるところ、流通が少ないため少々高値であるところでしょうか。

備 考

「ばね式」にも「クリップ式」と呼ばれる物があります。 いまの所、イヤリング界で名称が一番ふわふわしてるのではないでしょうか。 私は説明する時に「痛くなりにくいイヤリング」と呼びますが、この呼び方もノンホールピアスとかぶるみたいです(笑

あねかざり

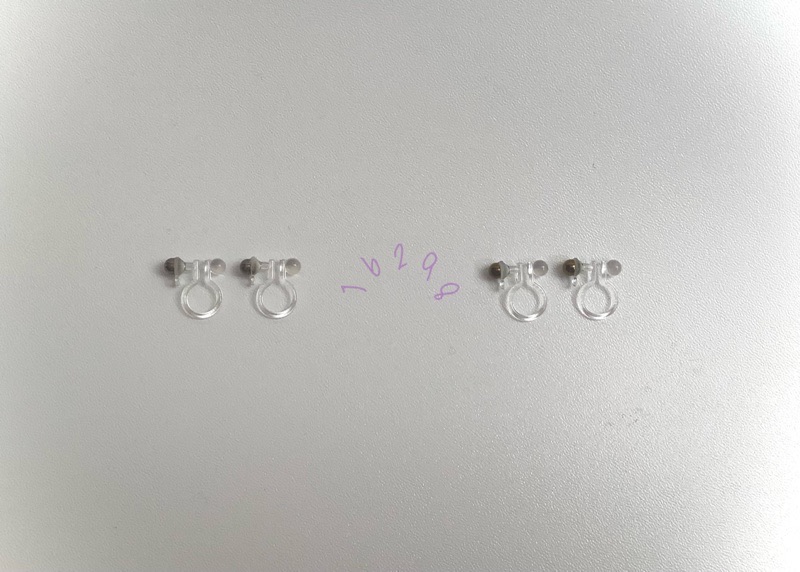

+料金で変更を承っております。 作品によっては、最初からこの金具の場合もあります。 おすすめしすぎて回し者みたいになってますが、なんなら回し者になりたいです(笑ノンホールピアス (樹脂)【 メイン使用 】

使い方

・片方の手で、「ノンホールピアス」の幅を少し広げたまま持ちます。 ・耳たぶにつける場合は厚さが均等になるように、もう片方の手で耳たぶを伸ばします。 ・一番厚さが薄いところから「ノンホールピアス」をはめ、徐々に着けたい場所へ移動します

特 徴

「ノンホールピアス」は金属製と樹脂製のものがありますが、ここでは樹脂製のものを説明します。 耳に着けるだけで固定することができるイヤリングです。 樹脂製なので金属アレルギーの方でも安心してつけることが出来ますが、飾りをつける部分が金属でできているものもありますので、敏感な方は気をつけて下さい。 上の写真だと金色の部分が金属です。 幅を若干広げてから着けると痛さが軽減するそうです。 ただし樹脂は金属と違って、性質上、一度伸びてしまうと元に戻ることができません。 耳に固定することすらできなくなる場合がありますので、広げ過ぎには注意しましょう。 広げていなくても経年劣化で伸びることがあります。 樹脂製のため、装着後の微調整はできません。 決まった幅で固定することになるので、痛みを感じる場合があります。 重い飾りをつけることが出来ないのが難点で、重くなくてもちょっとした衝撃で落ちやすいです。

備 考

「ピアス」と付くので初めて見る方には勘違いされることが多いですが、種別は「イヤリング」です。

あねかざり

2019年よりイヤリングのメイン使用パーツになりました。 上の写真と少し違う物を利用しています。

樹脂自体にカンが付いている為、ノンホールピアス自体には金属が使われておりません。 作品が重ための場合はノンホールピアスだと落ちやすいため、痛くなりにくいイヤリングを利用しています。

ノンホールピアス(金属)【 取扱無 】

使い方

・耳たぶにつける場合、一度厚さが均等になるように耳たぶを伸ばします。 ・一番厚さが薄いところから「ノンホールピアス」をはめ、徐々に着けたい場所へ移動します。 ・少し金具を押さえて、固定します。

特 徴

「ノンホールピアス」は金属製と樹脂製のものがありますが、ここでは金属製のものを説明します。 耳に着けるだけで固定することができるイヤリングです。 金属なので、樹脂と違って幅の微調整をすることが出来ます。 調整できる分、樹脂製より痛みを感じることは少ないかと思います。 重い飾りをつけることが出来ないのが難点で、重くなくてもちょっとした衝撃で落ちやすいです。

備 考

イヤリングの中では痛くない方の部類に入ると思うので私も好んで着けていたタイプですが、どれだけ無くしたかわかりません(笑 華奢で好きなのですが、金属製ノンホールピアスの取り扱いは予定しておりません。

フープ式イヤリング【 取扱無 】

使い方

・つまみ部分をスライドさせて金具を開き、着けたい部分で閉じて固定します。

特 徴

フープ型ですが、構造的には「ばね式」イヤリングです。 ノンホールピアスと同様に、ピアスをつけているように見える形です。 ピアスのように見せるため、どうしても耳に接する面積が小さくなってしまう物が多く、負荷が一点に集中しやすいです。 バネの戻る力による圧迫感もあるので痛みを感じる場合があります。

その他イヤリング【 取扱無 】

他にもイヤリングの種類はあります。 全種類は無理だと思いますが、手持ちを発見したり購入したりする機会があれば追加していこうと思います!

さいごに

色んなイヤリングを紹介しましたが、「絶対にこれがいいよ!」という断言は私からはできません。 回し者並にオススメするものはありますが(笑 イヤリングの悩みは人それぞれだと思います。 私のように痛いのが辛いという方もいれば、金具が目立つのが辛い方や、金属アレルギーが辛い方もいらっしゃるでしょう。 ご自身で装着してみて、合うものを選ぶのが一番だと思います。 金具を選ぶ際に、ふとこの記事を思い出してくれたら嬉しいです。 「この金具いいかも?」と試してみて、ピッタリきたらラッキーです!! 一緒にイヤリングを楽しみましょう!!