2018/07/06(初回更新:ブログ) 2020/7/14(最終更新)

本文へ入る前に…

※ 以下に記載する内容は、あねが個人的に調べたものです。 ※ 10年以上の消しゴム判子歴はありますが、掲載情報の正確性及び完全性や信頼性を保証するものではありませんので予めご了承ください。 ※ 一部主観的表現がございますが、異なる見解の方を否定するものではございません。 ※ 掲載している内容・情報は予告なしに変更する場合もございます。

はじめに

「ゐろふくや」では【 あねはんこ 】という名称で消しゴムはんこを作って販売を行っております。 商品の中に「はんこのトリセツ」という超簡単な説明書を入れさせていただいておりますが、 ここではその中身をもう少し詳しく書いていこうと思います。 お時間ありましたらご一読ください。 そもそも消しゴムはんこって??という方は、コチラをどうぞ!

消しゴムはんこの扱い方

消しゴムはんこに限らず、ハンドメイド作品は「大事にふんわりと」お取り扱いいただきますよう、お願いしております。 「アクセサリーはなんとなく分かるけど、判子を大事にってどれくらい?」 そんな疑問をお持ちの方に、消しゴムはんこの取り扱い方を説明致します!

消しゴムはんこの素材

【あねはんこ】は「消しゴム判子専用消しゴム」を使っています。 (当店では基本的に、ヒノデワシ様の『はんけしくん』を使用しています) 判子を彫る専用品ではありますが、結局のところは消しゴムです(笑 通常の消しゴムと比べると硬めにできており、作る側としては彫りやすい素材です。 しかし、既製品のゴム判と比べると柔らかく、衝撃には弱いです。 そのため傷つきやすく、乱雑に扱うと印影(判子の柄)が変わってしまう場合があります。 だからといって欠けやすいかと言われるとそうでもなく、大体土台が1cmくらいありますので意外と粘り強さもあります。

彫り方によるデメリット

では、既製品との一番の差はなんでしょうか。 消しゴムはんこの醍醐味を、ネガティブに捉えてしまいますが『刃物を使って手で彫る』という点で強度が劣っていることが稀にあるかもしれないのです。 消しゴムはんこは「カッター」「デザインカッター」「彫刻刀」による彫りが一般的です。 デメリットが生じるのは主に「カッター」「デザインカッター」による彫りの時です。 まず、消しゴムはんこを見てみましょう。

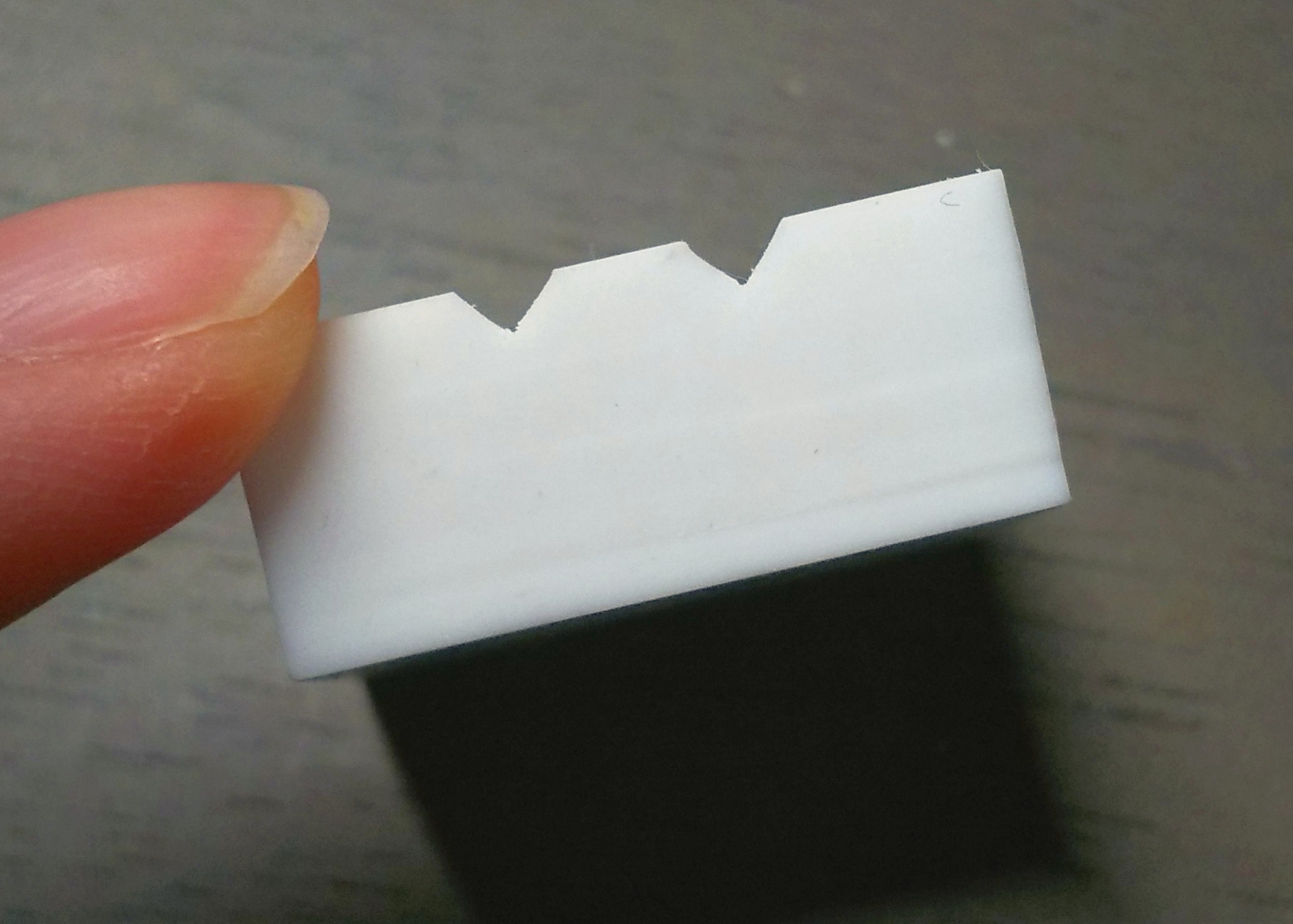

上の写真が彫り終わった消しゴムはんこです。 インクをつける部分を残し、インクをつけない部分を彫っていきます。 これの断面をものすっごく極端に現すと

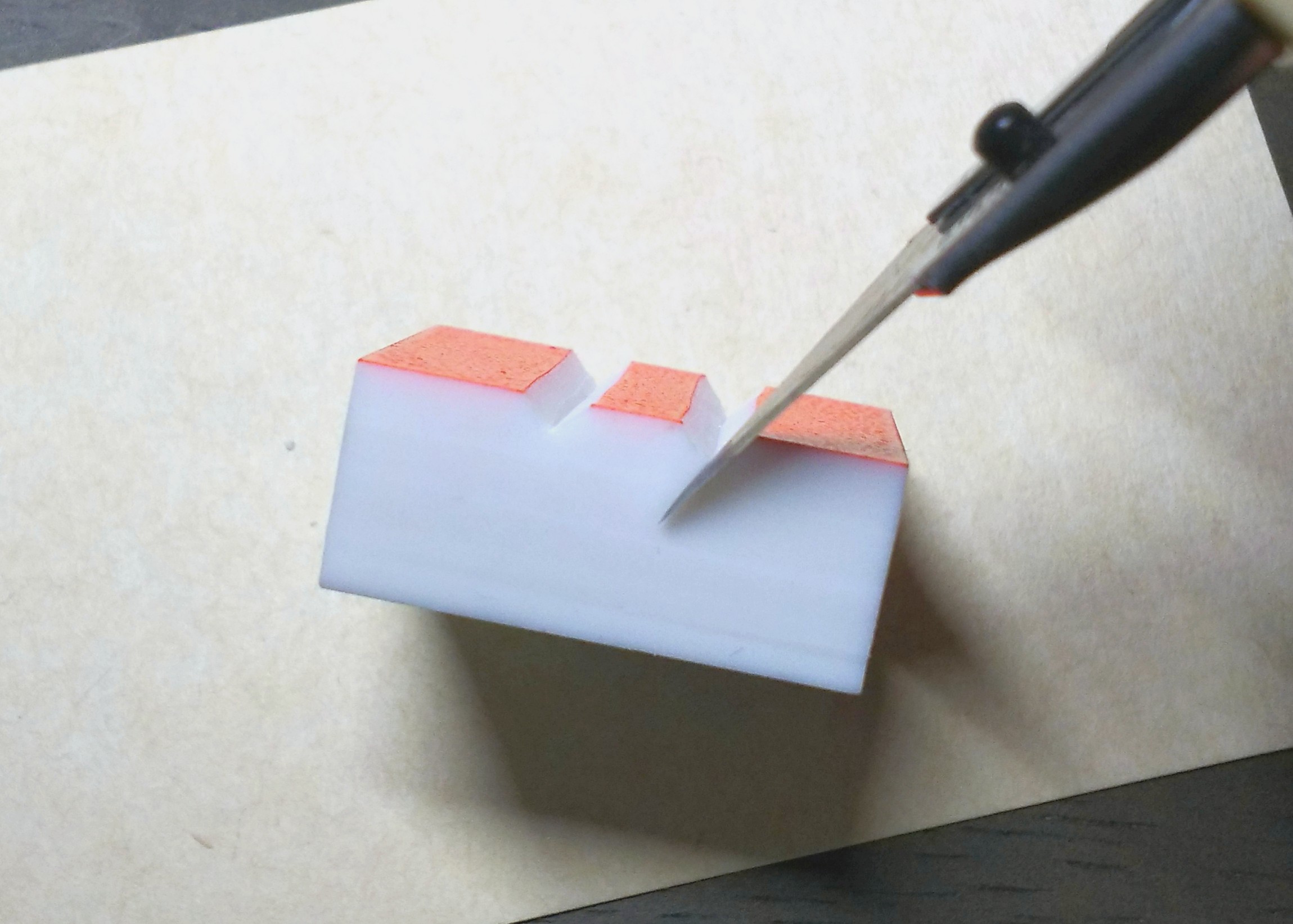

これです。 インクをつける部分を山として残すため、周りに谷がありますね。 先ほど言いました、消しゴムはんこの「彫る」部分です。 この谷を作る際の刃の入れ具合は、彫り手の「感覚」で決まります。 言ってしまえば「彫る側の慣れ」です。

『彫刻刀』を使用した彫りであれば、大体は常に均等な溝を作成できます。 『カッター』『デザインカッター』でも綺麗な「三角形」の溝を彫ることができればいいのですが、

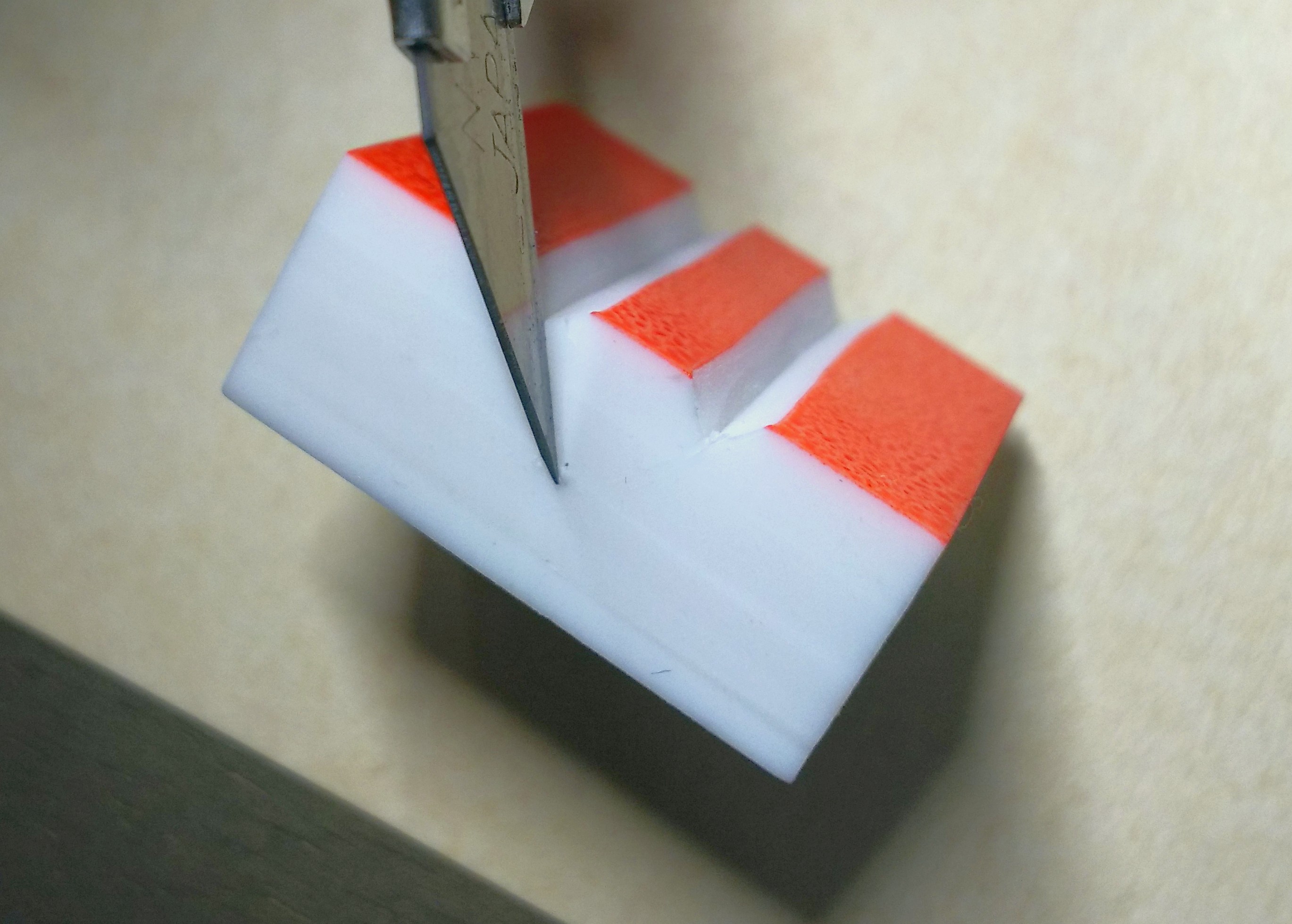

グサーッ!! あららら、刃が入りすぎてしまいましたね…。 片方だけに刃が入りすぎている状態だと線が欠けることはほぼ無いと思いますが、三角形の一辺が無駄に長い状態になっておりますので、判子としては不安定となり印影にズレが生じると思います。 では、知らず知らずのうちに逆の方も

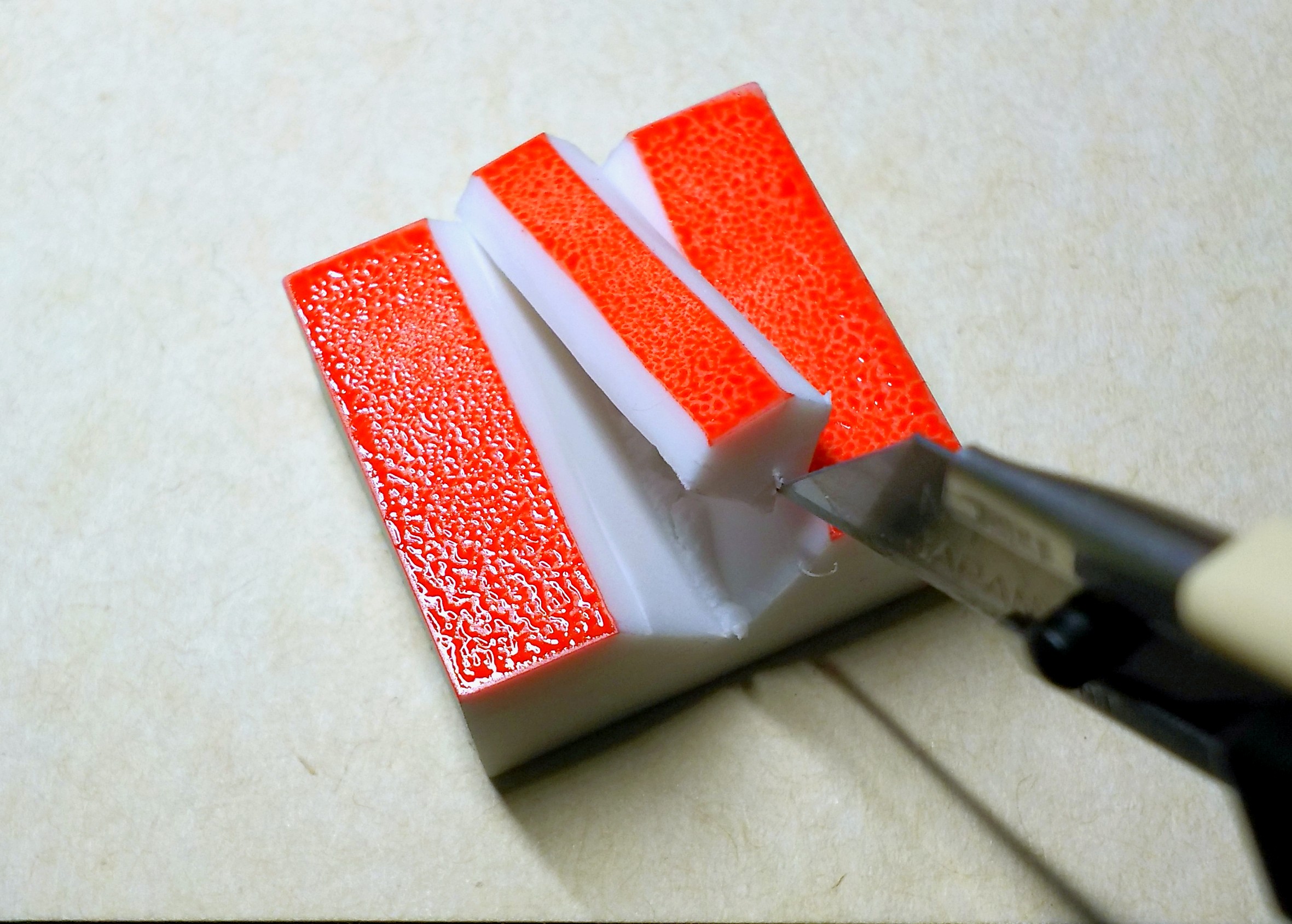

グサーッ!! と刃が入りすぎてしまっていたらどうでしょう。 この場合、左側で入れ過ぎた刃と右側で入れ過ぎた刃の先部分が交わっていなければ、 ちょーーーっとくっついていますので、すぐに欠けることは無いと思います。 再三「扱いに気を付けてー!やさしくー!!」と申しておりますが、消しゴムはんこは意外と踏ん張ります(笑 しかし、力強くグイグイと捺したり、インクをきれいに取ろうとしてユラユラとこすりまくってしまったらどうなるでしょうか。

「あら?インクをのせる山の部分がとれた?」 と、こうなってしまう可能性があるのです。 ただ、消しゴムはんこ作家様達は絶妙な刃の入れ具合を手に染みつかせております。 これはものすっごーーーく極端な例となっております事をご理解ください。

しかし「もしも」の時のために、優しく取り扱っていただきたいと思っています。 綺麗に彫っているものでも消しゴムの踏ん張りには限界があります。 一番気を付けていただきたいのは「こすり」です。 崖のように繊細な山達は、上記の状態じゃなくてもユラユラとした揺れにはとっても弱いです。

優しく扱う為の捺し方

判子を捺す時、ついギュッ!と力をこめてしまっていませんか? 力をこめてしまうのは『きれいに捺したいな!』と思うからではないでしょうか。 しかしその思いとは裏腹に、印影がグデッとなってしまうだけでなく、判子自体の寿命を短くしてしまい、段々と線が太くなったり消えたりします。 強く捺したい気持ちをグッとこらえ、ポンッ!と迷いなく捺してください。 ちなみに、はんこにインクをつける際もコツがあります。

小さなインクパッドをお持ちの場合は、インクパッドの方をはんこへ 大きなインクパッドをお持ちの場合は、はんこをインクパッドの方へ

どちらの場合でもポンポンとインクを軽くのせてください。 インクをのせすぎると、側面などの余計なところインクがついてしまって綺麗な線が出ないことがあります。

消しゴムはんこのお手入れ

インクの処理

使い終わりましたら、なるべく余分なインクはとりましょう。 インクが残っていると「硬化」が早くなってしまいます。 これは市販のゴム判子でも同じです。 インクをつけたまま放置してしまった判子、ゴムの部分が硬くなってしまったことありませんか? 消しゴムはんこもそうなってしまう可能性があります。

柔らかいものより硬いものの方が欠けやすいため、硬貨してしまうと強度がグーンと下がります。 ですので、使い終わったらいらない紙などに捺して余分なインクをとりましょう。判子自体がインク色に染まってしまうのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、「とれたなー」ぐらいで大丈夫かと思います。 文房具屋さんでは専用のクリーナーも売ってたりします。 より綺麗にしたいな。という方はぜひ探してみてください

インクの種類でお手入れが違う?

紙や布に捺す用のインクであれば上記のお手入れですが、 『ステイズオン』などの特殊な溶剤性インクを使う際は必ず「専用クリーナー」で掃除しましょう。 ステイズオンは紙以外に陶器などにも捺すことが出来るインクなのですが、「溶剤」の名の通り、他のインクと比べると痛みやすさが違います。 専用クリーナーでインクを落とし、軽く水拭きすると良いと思います。 インクの裏などに「専用のクリーナーで洗浄してください」と記載してありますので、確認してみてください。

消しゴムはんこの保管

結局は消しゴムなんです

何度も言いますが、けしはんは「消しゴム」です。 みなさんはプラスチック容器に消しゴムを入れて放置し、くっついてしまったことありませんか? 私はあります!!(笑 「消しゴムはんこ」も「消しゴム」ですので、同じようにくっついちゃいます。 ですのでなるべくプラスチックやガラスの上にゴム部分を長時間触れさせないよう気をつけてください。

プラスチック以外の敵

プラスチックの他に、意外と知られてない敵が「ラッカー塗装」の製品です。 机や椅子、棚の塗装に使われていたりします。 実はラッカー塗装とゴム製品の相性が悪く、放置しているとこれまたくっつきます。 塗装がゴムにくっついて剥がれる場合がありますのでご注意ください。 紙の上に乗せて保存するのが一番安心かもしれないです。

また、はんこ同志もくっつく可能性があります。 なるべく離して保管していただけると幸いです。 …ただ、これに関しては気象条件によるかもしれません。 判子が多くて密着させて保存しているものがあるんですが、くっついたことがないんです。 これは私が住む土地が高温多湿ではないからかもしれないんですよね。 憶測でしかないのですが、環境によって違う場合もあると思います。

色々書きましたが、一番の強敵はプラスチック!! くれぐれもお気を付けください。

ゐろふくやからのお願い

作る側として、大事なお願いです。

作品の著作権は「ゐろふくや」にあります。 【あねはんこ】・【あねかざり】 共にデザインの模倣や複写は固く禁止いたしております。 二次販売(他所で販売・はんこをメインで捺したグッズの販売)もご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 尚、オーダーなどの特別な依頼によるものの二次販売については注文時に決めさせていただきます。

少々おかたい感じになってしまいましたが、トラブル防止のために記載しております。 創作の世界はとっても広いので、同じようなデザインが出てくるのは仕方ない部分があると思います。 正直、今は似ないものを作る方が難しくなっていると感じています。 また、同じようなものがあったとして「どちらが最初のデザインか」という判断も、難しい部分があると思っています。 10年以上消しゴムを彫っていますが、すべての作品をネットに載せているわけではありません。 私に限らず、多くの人がそうではないでしょうか。 しかし、10年前からあったものも、受け手によっては「ネットに出した」時が「作った日」となってしまう場合があります。 注意書きを掲載しましたが「模倣」等の問題は、悩ましい部分があると感じています。

しかし、悪意の無い「偶然似ちゃった!」と 悪意のある「バレないだろう!」では 悪意のある人にとって同じように見えるかもしれませんが、全く違います。 この注意書きは、悪意のある人に向けての念押しです。

金銭が関わってしまうと、色々ゴタゴタしてしまい双方疲れることになってしまうと思いますので、お願いとしてここに記させていただきます。 練習として図案を使うのはオッケーですよ! 一緒に楽しくものづくりしましょう!!

以上で取扱説明書は終了です。 長い文章を読んでいただきましてありがとうございました。 お手元に消しゴムはんこがある方は、長いおつきあいになりますよう、願っております! それではー!